常脉

(草稿)

望闻问切四诊是中医了解人体内部正邪状态的方法。其中切脉法能够比较系统的反映人体正邪状态,是中医的重要诊查方法。

脉法是学习中医的一个传统难点。首先,大家要明白脉法为什么难?脉是一种诊断手段,其诊断对象是人体的正邪状态。脉象就像汽车的故障指示灯,认识这些指示灯并不难,难的是理解汽车的运转原理。理解了原理,才可以将指示灯与汽车内部的功能部件对应起来,自然就可以在指示灯亮的时候,判断出对应的汽车内部问题。不理解原理,看到发动机故障灯亮却不知道发动机是什么,当然就糊涂了。只研究脉象,不透彻理解人体原理,就像只学习指示灯,不去了解汽车,那是空中楼阁。

在健康情况下,人体的阴阳气血有其基本规律以及时空阴阳变化差异,这是平衡状态。在不健康情况下,人体会出现阴阳失衡、升降出入失常、正邪相争等病态情况,这些病态情况使气血在平衡状态基础上发生很多变化。这些正常与失常的情况可以体现于脉象。所以实际上不是脉法难,而是理解人体的气血状态和正邪关系难。任何人都可以感受到脉搏的跳动,但不是所有人都知道这种跳动所代表的含义。

了解这些,我们就可以开始学习脉法了。首先要了解脉象与全身气血的基本对应关系;然后再学习气血发生正常变化时,脉象会有哪些对应正常变化?最后再学习身体各类正邪失衡的时候,可能对应的病态脉象。

1、脉的基础知识

1.1、脉的定义

诊脉,是医者用手指指腹触按病人某些部位的动脉,根据跳动情况,来判断患者身体各个部位的气血状态的方法。

其原理是人体的血流虽由心之搏动作为主要动力,但还需要经络之气的辅助。经络之气作用于动脉,对动脉的跳动有影响。诊脉就是通过体会这种跳动的状态来了解气血的状态。

1.2、脉跳动提供的信息

脉是一种波动,所以脉能提供的信息包括波动的力度、宽度、长度、频率、柔和度以及起伏的形态等等。这些信息可与人体的气血状态对应,比如力度可以体现气的充足程度,宽度可以体现血的充足程度等等。

因特定部位动脉的波动可以映射人体的一个部位的阴阳气血状态,所以选择不同的诊脉部位就可以诊察人体不同部位的状态。

所谓脉象,实际上是脉搏搏动的部位、速度、形态、强度、节律等因素的综合分析。

《口诀浅释-切诊》

1.3、诊脉位置

传统中医有多种诊脉方法,其差别主要在所选诊脉位置不同,比如遍诊法、三部诊法、寸口诊法等。遍诊法是同时诊察头、手、足三处特定部位动脉的脉象;三部诊法是同时诊人迎,寸口、趺阳三部动脉;寸口诊法是独候寸口动脉。

理论上,十二经脉都有部位可以诊断该经气血状态。为了简单,这里以最常用的寸口脉为主。

“十二经皆有动脉,独取寸口,以决五脏六腑死生吉凶”

《难经-一难》

黄帝曰:经脉十二,而手太阴、足少阴、阳明,独动不休,何也?

《灵枢-动输》

2、寸口脉的基础知识

2.1、寸口脉部位

寸口是指掌后高骨侧,触之有脉跳动处。如图:

寸口脉分寸、关、尺三个部位,以高骨处为关,关前为寸,关后为尺,左右两手共六个部位,可以用“尺寸”泛指寸、关、尺三部。

尺寸者,脉之大要会也。从关至尺是尺内,阴之所治也;从关至鱼际是寸内,阳之所治也。故分寸为尺,分尺为寸。故阴得尺内一寸,阳得寸内九分。尺寸终始,一寸九分,故曰尺寸也。

《难经-二难》

尺寸俱浮者,太阳受病也...“尺寸"泛指寸关尺三部脉

《伤寒论讲解-伤寒例》

2.2、寸口脉的原理

首先,寸口位置为肺经所过之处,所以寸口脉为肺脉,先反应的是肺经的气血状态。

其次,因肺朝百脉,即全身的气血状态皆在肺经有反应,所以寸口脉能体现五脏及全身的气血状态,如《难经》所说"寸口者,五脏六腑之所终始,故法取于寸口也"。

寸口者,脉之大会,手太阴之脉动也。人一呼脉行三寸,一吸脉行三寸,呼吸定息,脉行六寸。人一日一夜,凡一万三千五百息,脉行五十度,周于身。漏水下百刻,营卫行阳二十五度,行阴亦二十五度,为一周也,故五十度复会于手太阴。寸口者,五脏六腑之所终始,故法取于寸口也。

《难经-一难》

那么五脏气血是如何到达手太阴肺经的呢?内经解释说,这是因为人之饮食入胃,然后传输到五脏产生气血,所以胃为气血之源。五脏之气在胃气的推动下,才能够到达于手太阴肺经,表现于寸口部位。

岐伯曰:胃者水谷之海,六腑之大源也。五味入口,藏于胃以养五脏气,气口亦太阴也,是以五脏六腑之气味,皆出于胃,变见于气口。故五气入鼻,藏于心肺,心肺有病,而鼻为之不利也。

《素问-五脏别论》

脏气者,不能自致于手太阴,必因于胃气,乃至于手太阴也。故五脏各以其时,自为而至于手太阴也。

《素问-玉机真藏论》

由此可见,寸口部位非常特殊,其位置虽小却能映射全身气血状态。其它部位的脉象通常只能体现身体一部分部位的气血状态。

2.3、诊脉的时间

诊脉的时间,一般选择在清晨日出,未进饮食之时,此时气血在全身的分配最平均。夜晚气血偏于里,白天气血偏于表,饮食后气血偏于脾胃,不同情况下气血各有所偏。所以若在其它时间诊脉,当脉象有些异常的时候,需要判断是正常的气血变化还是异常的气血变化。

诊法常以平旦,阴气未动,阳气未散,饮食未进,经脉未盛,络脉调匀,气血未乱,故乃可诊有过之脉。

《素问-脉要精微论》

2.3、诊脉的力度

诊脉的力度分轻、中、重三种。轻按皮肤为浮取,又称为举;中等力度按至肌肉为中取,又称为寻;重按至筋骨为沉取,又称为按。轻举、中寻、沉按三种取法可对应由表到里的部位。

寸口脉有寸关尺三部,每一种力度为一候,所以每一部都有浮、中、沉三候,共称为三部九候。

九候中的每一候都代表身体的一部分部位,具体见下一节。

2.4、脉与人体的部位对应关系

2.4.1、初步对应

人体气血分布从大的方面来说,要分上、下和内、外。这些部位的气血状态需要根据特定部位的脉象来判断。人体部位与脉的部位对应关系为:

人体上部对应寸口脉的寸部,中部对应关部,下部对应尺部,也就是寸、关、尺分别代表上、中、下三焦。

人体内部对应寸口脉的沉取,外部对应寸口脉的浮取。

这样,寸部浮取就是上焦对应的外部形体肌表,寸部沉取就是上焦对应的里部脏器;关部、尺部以此类推。

寸主射上焦,出头及皮毛竟手。关主射中焦,腹及腰。尺主射下焦,少腹至足。

《脉经-分别三关境界脉候所主》

近世通行的分配方法是:左手寸、关、尺分候心(心包)、肝(胆)、肾(膀胱、小肠);右手寸、关、尺分候肺(胸中)、脾(胃)、肾(命门、大肠)。这种分配方法体现了“上(寸)以候上(上焦),中(关)以候中(中焦),下(尺)以候下(下焦)”的原则。

《中医药学概论-脉诊》

2.4.2、更细的对应关系

“寸候上焦,关候中焦,尺候下焦”是粗略说法,再具体一些,寸关尺三个取脉部位可以代表更详细的脏腑器官。但在中医医书中,这个内容也不完全一致,这里参照教材《黄帝内经讲解》表达如下图。(教材的依据是内经《素问•脉要精微论》)

左手寸部外侧诊候心,内侧诊候膻中;右手寸部外侧诊候肺,内侧诊候胸中;

左手关部外侧诊候肝,内侧诊候鬲;右手关部外侧诊候胃,内侧诊候脾。

左右尺部为诊察季胁的部位。两手尺部外侧(桡侧)以候肾,两手尺部的内侧以候腹部。

左右尺部为诊察季胁的部位。两手尺部外侧(桡侧)以候肾,两手尺部的内侧以候腹部。...左手关部外侧诊候肝,内侧诊候鬲;右手外侧诊候胃,内侧诊候脾。...右手寸部外侧诊候肺,内侧诊候胸中;左手外侧诊候心,内侧诊候膻中。...

后世寸关尺脏腑分部,均以《内经》为依据而略加变更。如《难经》以左寸内侧候小肠,右寸外侧候大肠,左关内侧候胆,左尺外侧候膀胱,右尺外侧候命门。《脉经》以右尺外侧候三焦,其它均同《内经》。...即寸脉以候身之上部,尺脉以候身之下部的原则,除认为左关内侧可候肝胆外,多因袭《素问•脉要精微论》所提出的寸关尺脏腑分部。

《黄帝内经讲解-诊脉部位》

右手寸部脉候肺与胸中,左手寸部脉候心与膻中;右手关部脉候脾与胃,左手关部脉候肝胆与膈。两手三部脉统候三焦,两手尺部脉统候肾(命门)。左手尺部脉还候小肠与膀胱,右手尺部脉还候大肠。

《口诀浅释-切诊》

近世对脉法进行了简化,如下:

左寸代表心、心包,左关代表肝、胆,左尺代表肾(阴)、膀胱、小肠;

右寸代表肺、胸中,右关代表脾、胃,右尺代表肾(火)、大肠;

其中沉取代表对应的脏器,中取为对应的腑器,浮取为对应的肌表。

近世通行的分配方法是:左手寸、关、尺分候心(心包)、肝(胆)、肾(膀胱、小肠);右手寸、关、尺分候肺(胸中)、脾(胃)、肾(命门、大肠)

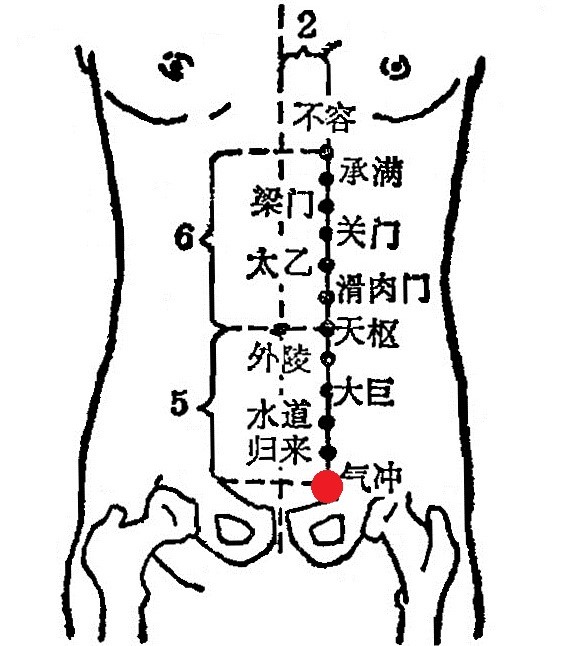

另外,根据《金匮要略》积病的相关论述。寸部代表胸中。寸部微向上,代表喉。关部代表脐。关部向上,代表心下。关部微向下,代表少腹。尺部代表气冲,气冲的位置如下图中的红点所示,在人的小腹及肾附近。

诸积大法,脉来细而附骨者,乃积也。

寸口,积在胸中;微出寸口,积在喉中;

关上,积在脐旁;上关上,积在心下;微下关,积在少腹;

尺中,积在气冲。

脉出左,积在左;脉出右,积在右;脉两出,积在中央。各以其部处之。

《金匮要略-五脏风寒积聚病脉证并治-二十条》

按

在《难经》、《脉经》等其它经典里,有左寸候心与小肠,右寸候肺与大肠的说法。这种情况,我的理解是:

五脏为人体之核心,气血之源头,腑、经络、形体的气血皆来自五脏。所以脉之沉取代表脏器本身之气血,中、浮取代表脏器外传之气血。比如肺之气血可以传到肺附近的形体,也可以传至肺经,还可以传至肺对应表里关系的大肠腑,还可传至五体中的皮。因此右寸部沉取体现肺脏的状态,而中、浮取体现其气血延伸所达相关部位的状态。

黄帝曰:愿闻六腑之应。岐伯答曰:肺合大肠,大肠者,皮其应;心合小肠,小肠者,脉其应;肝合胆,胆者,筋其应;脾合胃,胃者,肉其应;肾合三焦膀胱,三焦膀胱者,腠理毫毛其应。

黄帝曰:应之奈何?岐伯曰:肺应皮。皮厚者,大肠厚,皮薄者,大肠薄;皮缓,腹里大者,大肠大而长;皮急者,大肠急而短;皮滑者,大肠直;皮肉不相离者,大肠结。

《灵枢-本藏》

3、人体正常脉象

前面说过,任何诊断方法都要讲究“知常达变”。“知常达变”用中医的说法就是先知其平,后知有余与不足。

寸口脉是人体整体气血的一个表现窗口,所以我们先要学习当人健康的时候,也就是整体气血充足、均衡且无邪气干扰的时候,脉象的正常表现如何?然后再学习人体发生疾病时脉的表现含义。

人体正常气血状态有分两部分内容。一为健康人标准气血平衡状态下的标准脉象。二为健康人气血时空波动差异对应的正常脉象。这里分别介绍。

3.1、标准气血平衡状态下的基准脉象

前述寸口脉有三部九侯,每一候可以代表身体的一个部位。每一候的脉搏状态,就代表对应身体部位的阴阳气血状态。当该身体部位气血平衡时,对应取脉部位的脉象应来去从容,力度和缓有力,频率不快不慢,宽度不宽不窄等等。

脉搏的力度、频率、宽度等等维度分别有各自的意义,这里分别讲解。

第一,要注意脉位、脉数、脉形、脉势。周学海说:“须将位、数、形、势四字讲得真切,便于百脉无所不赅,不必立二十八脉之名也。”一般先定位,以分浮、沉;次数息,以别迟、数;再辨形,以定大、小、长、短;最后审势,以辨虚、实、滑、涩等。关于审势,须识上下来去至止,凝神于指下起、伏、去、来、头、末之势,借以判断病证的升、降、敛、散。

《临证程序-不重视脉诊》

1、脉之柔和

脉之柔和代表胃气。人以饮食水谷为根本,时刻需要吸收水谷地气供给身体所需。这种吸收是由胃肠开始的,因此人一旦胃气衰竭,不能吸收水谷之气,就会很快死亡。

从脉象诊察胃气状态,主要看其跳动是否柔和。因胃气推动五脏气到达肺经,若胃气充足,就会中和五脏之气,使脉象整体表现为柔和。如果胃气不足,则五脏之气在寸口脉表现出自身的脉象,这些脉象各异,都不柔和而强硬,被称为真脏脉。如果寸口出现坚硬的真脏脉,代表胃气衰竭。中医认为,人无胃气则死。所以出现真脏脉是比较危险的。

脉来坚实是指强硬,而失从容和柔的真脏脉,为无胃气之象,故主重病。

《黄帝内经讲解-四诊-望形态》

岐伯曰:五脏者,皆禀气于胃,胃者五脏之本也;脏气者,不能自致于手太阴,必因于胃气,乃至于手太阴也。故五脏各以其时,自为而至于手太阴也。故邪气胜者,精气衰也。故病甚者,胃气不能与之俱至于手太阴,故真脏之气独见,独见者,病胜脏也,故曰死。

《素问•玉机真脏论》

人以水谷为本,故人绝水谷则死,脉无胃气亦死。所谓无胃气者,但得真藏脉,不得胃气也。所谓脉不得胃气者,肝不弦肾不石也。

《素问•平人气象论》

五脏的真脏脉各自表现不同,请参见后面病脉的真脏脉部分。

2、脉之力度

“气为血之帅”。血在脉中之流动以心气为起始动力,以经络之气为辅助动力。经络之气推动血液的能力,又是以宗气为基础,脏腑之气、营卫之气为辅助。以上诸气推动血流转的能力,在脉象体现为力度。气充足,则脉象整体有力。气不足,脉象整体无力。以脉之力度为指标的话,向上偏于有力为阳,称为脉实、脉强;偏于无力为阴,称为脉虚、脉弱,过于无力为脉微。

凡诊得浮大之脉,须知按之有力者为实,按之无力者则为虚。若误认无力为实,治用下法,则变证百出。然亦有沉细之脉,似乎为虚,如果按之有力,则往往为邪阻气机而为里实之候。因此,脉不以象论,而在于其有力和无力。

《伤寒论讲解-辨脉法-单元3》

气态物质的一部分是由吸入的自然之气组成,还有一部分为能量作用于津血而产生。因此,无论阴不足还是阳不足都会造成气不足。在阴液不虚的前提下,气态物质与元气同步。元气足则气态物质足,元气虚则气态物质虚。所以一般情况下,脉的力度也可以体现人的阳气状态。

寸关尺不同部位可以体现不同脏腑之气的状态。所以寸关尺三部的力度可以不同。《伤寒论》中提到“尺中脉微”,即尺部脉力度微弱,此时寸关两部的力度可以是正常的。

因人体以五脏为根基,而寸关尺三部沉取代表的是里部五脏的气血状态,所以健康人,三部沉取都应该有脉,且有一定力度,代表五脏之气不虚。如果沉取脉弱,严重到脉微,再严重到没有脉,则代表五脏气血虚弱。

3、脉之频率

血在血脉中的流动,以心为起始动力,以经络之气为辅助动力。

正常情况下,脉之频率与心跳的频率是一致的。但病态情况下,两者频率不完全一致。中医定正常脉搏频率为一息四至,基本对应现代说的70次/每分钟的正常心跳。注意这里的一息指的是健康医者的一呼一吸周期,因为医者号脉时是以自己的呼吸来计算时间的。

以脉的频率为指标的话,频率一息四至-五至都为正常,也就是一分钟60次到90次。超过六次,就是一分钟超过90次,为阳,称为脉数;小于三次,就是一分钟低于60次,为阴,称为脉迟。

频率通常代表温度。多于五次称之为数脉,代表有热,多于七次为疾脉,代表过热,危险;少于四次称为迟脉,代表有寒。在伤寒论平脉法说,阳气过多会偏热,脉数;阴液过多会偏寒,脉迟。除温度外,气的运行有阻滞的时候也会出现迟脉。

寸关尺三部的脉搏频率不一定完全一致。比如《伤寒论》中提到“尺中迟”,即尺部有迟的表现。此时未提寸部和关部,说明寸关两部的频率是正常的。

脉浮紧者,法当身疼痛,宜以汗解之。假令尺中迟者,不可发汗。何以知然?以荣气不足,血少故也。[50]

《伤寒论讲解-50条》

促、结、代

脉之频率应该是均匀的。如果频率不均匀,比如跳动几次后就有停歇,然后再跳、再停,这些都是不正常的,中医称为促、结、代。

止无定数

其中如果止无定数,也就是停歇的时间不定,一会儿停的时间短,一会儿停的时间长,称为促、结。其中如果脉跳的很快,称为促;跳的很慢称为结。促、结脉,如果有力,通常为邪实;如果无力,通常为正虚。

促脉快速而有停歇。若促而有力,往往是阳邪过强,正阴不足以匹配邪阳,导致脉有停歇。促而无力,往往是正气过虚,自身勉力补救依然正气不足的情况。

结脉缓慢而有停歇。通常代表有阴邪过强阻碍气血,比如寒邪、寒痰、瘀血等等。

止有定数

反之,如果止有定数,也就是其跳动与停歇有规律,比如总是跳三次停一次,或者总是跳五次停两次等等,则称为代脉。代脉通常是因为脏气衰弱,导致气血对脉的推动不连续,所以其跳动频率往往是缓慢的。但代脉也有因风、痛、惊、跌扑等原因,使气血流动不畅而导致。

促、结、代产生的原因正邪都有,比较复杂,所以还需要结合其它症状综合判断。

4、脉之宽度

脉的宽度体现的是血管中血的充盈程度,正常情况下应为不宽不窄。过宽为阳,代表血管中的血偏多,称为脉大。过窄为阴,代表血管中的血不足,称为脉小,或者脉细。

5、单个脉之长度

单个脉指的是医者一个手指接触病人寸关尺中某一个部位所获得的波动信息。比如医生接触尺部,就只获得了尺部这个位置的信息。

单个脉的长度应不长不短。

过长为阴,称为脉弦,即像按琴弦一样,端直而长。脉弦代表肝胆气瘀滞,气不通则痛,所以常有痛症。

伤寒,脉弦细,头痛,发热者,属少阳。

《伤寒论讲解-265条》

过短为阳,像豆子一样,称为动脉,代表气血不通或者气血逆乱。

一般讲,长为阳,短为阴,那么这里为什么脉偏长为阴,偏短为阳呢?这与其功能有关。综合中医经典,会发现脉弦为肝胆脉之像。肝气的一个主要功能是主疏泄,就是推动气行走于经络之中。一旦肝的疏泄能力下降,则气在经络中的运行就会变慢,也就是气滞。此时在脉象上就表现出脉形偏长的弦脉。而反之,则表现出脉形偏短的动脉。因偏长为疏泄能力下降,所以称之为阴。偏短为疏泄能力增强,所以称之为阳。这里的阴阳是以功能论,而非以形状论。

以长为纲,长而端直是弦脉。以短为纲,短而摇动是动脉;

《临证程序-不重视脉诊》

所谓“气滞”,就是指气机运行不畅、气行发生阻滞的情况。

《本草备要讲解-理气药》

寸部弦脉为头痛、痰滞胸膈间。左关部脉弦为往来寒热、癥瘕,右关部脉弦为阴寒盛于脾胃,心腹疼痛。尺部脉弦为睾丸痛引少腹的疝气或下肢拘挛。

《口诀浅释-切脉-七言诀》

这里弦脉是一个容易误解的脉,因其解释为像琴弦,容易被误解为有力。其实弦脉就是长度较长,与力度无关。

春脉弦……其脉之来,濡弱而长,故曰弦。

《难经-十五难》

紧脉是言其有力,弦脉是言其挺直的形象。

《口诀浅释-切诊》

弦脉与紧脉似同而实异。弦以象言,紧则以力言。弦脉如弓弦,按之不移;紧脉则如转动的绳索,来往有力而不固定。

《伤寒论讲解-辨脉法》

6、整个脉之长度

整个脉是指寸关尺作为一个整体看。正常情况下,整个脉的长度应与寸关尺的长度一致。如果脉动上超过寸,下超过尺,寸关尺的整体脉形像长竿一样,称为长脉。反之,如果上不至寸,下不至尺,称为短脉。

脉体超过寸口本位的叫长脉,弦脉虽然端直而长,但并不超过本位,象新张弓弦。弦与长毕竟是有区别的,有经验的高明医生是能根据各自的待点加以鉴别的。

《口诀浅释-切脉-七言诀》

所谓“脉短”,是指脉的搏动仅在关部,上不及寸,下不及尺,为气血不足,阴血虚竭不能充盈经脉,阳气衰亡,不能鼓动血脉所致。

《伤寒论讲解-211条》

7、脉之流动来去

脉之流动来去是指脉搏沿着血管方向来去的状态。

脉来滑溜、如珠滚动,就是有珠子从指下滚过的感觉,方向为从手肘向手腕,称为滑脉。滑脉代表气血涌动过快,为阳。某些孕妇会有滑脉。

往来涩滞不流利,为阴,称为涩脉,代表气血不足或有阻滞之物。

正常脉象为不滑不涩。

11.形状如珠,滑溜不定。往来涩滞,涩脉可证。

...脉形如珠滚动不定叫滑脉,往来涩滞不流利为涩脉。

《口诀浅释-切诊-11》

这里涩脉和前面的小脉都可以代表血不足。但是前面的小脉代表的是血管中的血少。涩脉则还可代表流动受到阻碍。

涩者阳气有余也,滑者阴气有余也;阳气有余为身热无汗,阴气有余为多汗身寒,阴阳有余则无汗而寒。

《素问-脉要精微论》

8、脉之起伏来去

脉之来去是指脉的上升下降。上升是由沉到浮,就是由骨到皮肤的方向,为来。下降是由浮到沉,就是由皮肤到骨的方向,为去。上升快称为来疾,下降慢称为去迟。因脉搏之上升代表血的流出,上升快则血的流出快,下降慢代表血的流入慢,所以来疾去迟代表气血的内外分布为里虚而外实。反之上升慢为来迟,下降快为去疾,为里实外虚。

谨熟阴阳,无与众谋。所谓阴阳者,去者为阴,至者为阳;...

由于脉波的起伏,脉来由上而下降至沉部者叫“去”,由下而上至浮部者叫“至”。

《黄帝内经讲解-脉象的阴阳类别》

师曰:呼吸者,脉之头也。初持脉,来疾去迟,此出疾入迟,名曰内虚外实也。初持脉,来迟去疾,此出迟入疾,名曰内实外虚也。...

《伤寒论讲解-平脉法-单元1》

正常情况应为来去同速,内外均衡。

见下图:

来疾去迟。脉向上较快,而向下较慢。

来迟去疾。脉向上较慢,而向下较快。

9、脉之分布均衡

健康人体的气血在全身内外上下应均衡分布,其体现在脉象就是三部九侯这九个位置的脉象基本一致。

当人体气血内外波动的时候,脉象会随之变化。沉取、浮取是了解内、外气血状态。根据两者脉象差异可判断内外气血分布之差异。形体肌表的气血偏多时,浮取比沉取明显,称为浮脉。五脏的气血偏多的时候,沉取比浮取明显,称为沉脉。

浮脉:脉象:轻取即得,重按稍弱。特点是脉搏显现部位表浅。...

沉脉:脉象:轻取不显,重按始得。特点是脉象显现部位深。

《中医药学概论-切脉》

脉浮是气浮于表而血虚于里,故云浮则无血。脉大是阳弛于外而阴乘于里,故云大则为寒。

《伤寒论讲解-辨脉法-单元3》

尺寸俱浮者,太阳受病

尺寸俱沉者,少阴受病也

《伤寒论讲解-伤寒例》

注意:现在某些资料介绍浮、沉脉的时候,常说:”轻按皮肤能感受到脉为浮脉,沉取才能感受到脉为沉脉。“这个说法是不准确的,容易让人以为脉只能存在于轻、中、重三层中的某一层,实际上应该是三层皆有脉。浮、沉脉的判断是依据轻取和重取两种情况下所感受到的差别而定。在轻取、中取、沉取皆有脉的前提下,轻取更明显为浮脉;重取更明显为沉脉。

10、基准平脉

当人体处于健康状态,即全身气血均衡、各处阴阳气血皆平衡、无邪气干扰的时候,此时所表现的出的脉象为平脉。平脉是由前述各个部位、维度皆平衡的脉象组成的,其特征如下:

三部九候接近一致。各候脉搏的各个维度指标,包括柔和度、频率、力度、宽度等等皆为正常,此为阴阳和平之脉,简称平脉。

平脉的至数是一息(一呼一吸)脉来四至,脉象和缓有力均匀,寸、关、尺三部和浮、中、沉九候均有脉。

《中医药学概论-脉诊》

九候之相应也,上下若一,不得相失。一候后则病,二候后则病甚,三候后则病危。所谓后者,应不俱也。

《素问-三部九候论》

问曰:脉病欲知愈未愈者,何以别之?答曰:寸口、关上、尺中三处、大小、浮沉,迟数同等,虽有寒热不解者,此脉阴阳为和平,虽剧当愈。

《伤寒论讲解-辨脉法-单元2》

阳脉浮大而濡,阴脉浮大而濡,阴脉与阳脉同等者,名曰缓也。...

本条辨阴阳和平之脉法。 “缓”,指脉来和缓舒徐,不数不迟,不结不促而无阴阳偏颇之象。

《伤寒论讲解-辨脉法-单元1》

3.2、气血正常阴阳波动与差异的脉象

上一节为标准气血状态下的基准脉象。前面我们谈过人之阴阳气血可有空间上的正常分布差异以及时间上的正常波动变化。脉象作为气血的指示灯,自然也有对应的差异与变化。

这里对空间和时间分开讲解。

3.2.1、空间差异

人体上部与下部的气血有一定差异,所以寸部脉象与尺部脉象也有一定差异。寸部以偏浮为平衡点,尺部以偏沉为平衡点。

关之前者,阳之动也,脉当见九分而浮。过者,法曰太过;减者,法曰不及。...

关之后者,阴之动也,脉当见一寸而沉。过者,法曰太过;减者,法曰不及。

《难经-三难》

五脏脉在前述基准脉的基础上,各有所偏。这是因为五脏之气各自进入肺经,在对应部位倾向于显现自己的本源状态。心脉偏浮大而散;肺脉偏浮涩而短;肝脉偏沉弦而长;肾脉偏沉滑而软;脾脉偏中迟而缓。

五脏各有其特有的本脉,属于正常脉。如心的平脉是浮大而散,肺的平脉是浮涩而短,肝的平脉是沉弦而长,肾的平脉沉滑而软,且从容和缓,脾的平脉是中迟而缓。四时的平脉是和缓而均匀,即春为弦,夏为洪,秋为毛,冬为沉。

《口诀浅释-切诊》

男性与女性相比。男性的气偏多,女性的血偏多。所以常态下,男性的左手脉可能偏大一点,女性右手脉偏大一点;男性尺脉偏虚,女性尺脉偏实;男性脉偏数,女性脉偏迟。

男左大顺,女右大宜,男尺恒虚,女尺恒实。

《口诀-切诊》

瘦人与胖人相比。常态下,瘦人脉偏浮,胖人脉偏沉。

身材高大与矮小之人相比。常态下,高大者脉偏长,矮小者脉偏短。

3.2.2、时间波动

人之气血随着各种条件变化有相应的波动变化,包括年周期、日周期、月周期、年龄变化等等。

比如时间上,四季的变化使人的气血发生变化,则脉象有对应的改变。在基准脉的基础上,春季脉稍弦,夏季脉稍洪,秋季脉稍浮,冬季脉稍沉。这是因为不同的季节对不同的脏器有加强作用,所以该脏器对应的脉象就会在基准脉的基础上稍微显露。

正常人的脉象还可因季节气候的影响发生变化。如,春季脉稍弦,夏季脉稍洪,秋季脉稍浮,冬季脉稍沉。这些脉象的变化,均属“平脉”,应注意与病脉鉴别。

《中医药学概论-脉诊》

七、师曰:寸口脉动者,因其旺时而动,假令肝旺色青,四时各随其色。肝色青而反色白,非其时色脉,皆当病

《金匮要略-脏腑经络先后病脉证第一-7条》

万物之外,六合之内,天地之变,阴阳之应,彼春之暖,为夏之暑,彼秋之忿,为冬之怒。四变之动,脉与之上下,以春应中规,夏应中矩,秋应中衡,冬应中权。是故冬至四十五日,阳气微上,阴气微下;夏至四十五日,阴气微上,阳气微下。阴阳有时,与脉为期,期而相失,知脉所分,分之有期,故知死时。

《素问-脉要精微论》

这种波动大多随着人的状态变化,在几个维度上进行阴阳波动。《入门》谈到了人体的几种主要波动,其中养阳时,脉有偏实、偏浮、偏大、偏数、偏动、偏滑、偏长的波动;养阴的时候,脉有偏弱、偏沉、偏小、偏迟、偏弦、偏涩、偏短的波动。

问曰:脉有阴阳,何谓也?答曰:凡脉大浮数动滑,此名阳也;脉沉涩弱弦微,此名阴也。

《伤寒论讲解-辨脉法-单元1》

在人的一生周期方面:

老人与小孩相比。老人偏寒,小孩偏热。所以常态下,老人的脉偏迟,小孩的脉偏数。

老人与青年相比。老人气虚,青年气足。所以常态下,老人的脉偏弱,青年的脉偏有力。

3.3、小结

前述为人体基准脉和阴阳脉。基准脉大家可以类比为自然以气温15度为基准。阴阳脉大家可以类比为自然界不同方位的气温差异和不同季节的气温变化。这种波动与差异称为时间平脉与空间平脉。其原理就如自然界以夏天热、南方热为正常,冬天寒、北方寒为正常一样。

年龄越小,脉律越快。青壮年体强而脉搏有力;老年人体弱而脉搏较弱;成年女性较成年男性脉搏濡弱而略快。身材高大的人,脉的显现部位较长;矮小的人,脉的显现部位较短。瘦人脉象多稍浮;胖人脉象多偏沉。另外,重体力劳动、剧烈运动,长途步行、饮酒、饱餐、情绪激动时,脉搏多快而有力;饥饿时脉搏较弱。

《中医药学概论-脉诊》

本节谈及的脉象指标,经过排列组合可以形成非常多的组合脉象,有丰富的含义。比如脉数代表热,脉无力代表气虚,若两者兼有,数而无力,则代表气虚而热;若是数而有力则代表实热。其它各类组合,如浮大数、浮数、沉涩、细数等等各有其含义。组合脉象的数量远远超出后世所说的二十八脉。二十八脉只是常见病脉的总结,其中有些为组合脉,比如濡脉为浮、细、虚的组合,主有湿邪;芤脉为浮、大、虚的组合,主津血伤;革脉为芤脉浮、大、虚的基础上加弦的组合,主精血亏;。

此言者,非有六脉俱动也,谓浮、沉、长、短、滑、涩也。浮者阳也,滑者阳也,长者阳也;沉者阴也,短者阴也,涩者阴也。所谓一阴一阳者,谓脉来沉而滑也,一阴二阳者,谓脉来沉滑而长也,一阴三阳者,谓脉来浮滑而长,时一沉也;所谓一阳一阴者,谓脉来浮而涩也;一阳二阴者,谓脉来长而沉涩也;一阳三阴者,谓脉来沉涩而短,时一浮也。各以其经所在,名病顺逆也。

《难经-四难》

通常来说,脉象越接近正常波形,人越健康;远离正常波形,则不健康,严重的则代表死亡。中医中的各种绝脉,比如真脏脉、死脉、怪脉都是远离正常波形的脉象。理解脉的逻辑含义,能认识到脉象是按照不同维度的阴阳进行组合的道理,学习脉诊并不难。

脉诊与色诊有一个区别在于脉象更能体现当前的身体状态,而面色更能体现较长时间的身体状态。年轻健康的人初得病的时候,一般不易发生面色的变化,而脉象上往往有体现。而老年久病之人,面色不好,经过调理后,可能脉象很快能见到好转,但是面色的好转要经过一个相对长的时间。

面部色泽变化是五脏精气盛衰的具体表现,一般情况下新病不易引起色泽的变化。所以如果面色失于荣润,都是病久伤及五脏精气的表现,所以为久病。所谓“脉不夺”,是相对“色夺”而言的,意谓久病面部色泽的异常变化较脉象的异常变化更为明显,所以不能理解为久病没有脉象的异常变化。

《黄帝内经讲解-色脉互参》

4、阴脉、阳脉的含义

阴阳在不同情况下所指不同。阴脉、阳脉的名词,可能指部位上的阴阳,也可能指脉的性质方面的阴阳。

以部位分,寸脉为阳,尺脉为阴。

以脉象分,浮、数、滑、洪、大、弦、实等为阳;沉、迟、涩、微、小、芤、结等为阴。

《中医药学概论-阴阳学说在中医学中的应用》

4.1、性质阴阳

脉的性质阴阳前面已经详述,主要指的是在平脉基础上,脉偏浮、大、数、动、滑为阳,代表阴阳气血要素偏于旺盛;反之,偏沉、小、迟、弦、涩为阴,代表要素偏少。

4.2、部位阴阳

人体部位如果以上下划分,则上为阳,下为阴,对应寸口脉的寸脉为阳,尺脉为阴。

师曰:夫脉当取太过不及,阳微阴弦,即胸痹而痛,所以然者,责其极虚也。今阳虚知在上焦,所以胸痹、心痛者,以其阴弦故也

《金匮要略-胸痹心痛短气病脉证治第九》

太阳中风,阳浮而阴弱,阳浮者,热自发;阴弱者,汗自出,啬啬恶寒,淅淅恶风,翕翕发热,鼻鸣干呕者,桂枝汤主之。[12]

《伤寒论-12条》

如果以里外划分,则外为阳,里为阴,对应寸口脉的浮取为阳,沉取为阴。

阴为阳之根,人体下部肝脾肾为上部心肺提供资源,内部脏腑为外部形体提供资源,所以如果阴脉有衰弱的迹象,则阳脉也应该衰弱。如果阴脉衰弱过多,而同时阳脉却亢奋过多,则为阴阳分离的不好现象。这种现象无论是上下阴阳还是内外阴阳皆是如此。比如脉浮取过强,而沉取过弱,则可以考虑是否为浮阳外越。如果寸脉呈现浮大等阳性脉,而关尺脉呈现迟弱等阴性脉,则代表中下部的肝肾脾胃对上部的心肺供给不足。

问曰:病有结胸,有脏结,其状何如?答曰:按之痛,寸脉浮。关脉沉,名曰结胸也。[128]...

何谓脏结?答曰:如结胸状,饮食如故,时时下利,寸脉浮,关脉小细沉紧,名曰脏结。舌上白胎滑者,难治。[129]

《伤寒论-128、129条》

沉取代表脏器;尺部代表下焦肾。两者同时考虑,尺部沉取代表肾脏脉。肾脏即为上部之根,又为外部之根,所以若尺部沉取的肾脏脉从容和缓、应指有力,被称为有根之脉,为疾病可治的一个标准。反之,尺部沉取过衰弱甚至没有,代表气血无根,为重病难治的表现。

有根,是指尺部沉取仍有从容和缓应指有力之象。

《中医药学概论-切诊-正常脉象》

脉之有根无根,对治疗方式影响很大。肾气充足,方可用药促使精转化气血来治疗表证。如果肾气微弱,无力充养它脏,五脏也就无力产生气血充养形体,此时不可用药强力调动气血治疗形体肌表之疾病,否则即使暂时治好了疾病,也会因损伤五脏而造成短寿的后果。

脉浮数者,法当汗出而愈。若下之、身重、心悸者,不可发汗,当自汗出乃解。所以然者,尺中脉微,此里虚。须表里实,津液自和,便自汗出愈。[49]

《伤寒论讲解-49条》

许叔微...仲景云,尺中迟者,营气不足,血气微少,未可发汗...至五日,尺部方应,遂投麻黄汤...若不循次第,暂时得安,亏损五脏,以促寿限,何足贵也!”此足证虚人伤寒当先扶正而不可发汗的原则,

《伤寒论讲解-50条》

伤寒六七日,大下后,寸脉沉而迟,手足厥逆,下部脉不至,喉咽不利,唾脓血,泄利不止者,为难治。麻黄升麻汤主之。[357]

《伤寒论讲解-357条》

4.3、小结

《伤寒论》中多处用到阴脉、阳脉的词语,需要分析体会其具体用意。

人在无病情况下,自身气血可以随养阳养阴而有变化。养阳之时,精转化更多气血,气血更多的流向形体肌表,此时脉象表现为整体偏阳性;反之,养阴的时候,脉象偏阴性。这些都是该有的表现。

人在生病情况下,则气血随着抗邪的情况而变,脉也因之而变。外感病,若五脏未伤,外邪进入肌表或阳经、阳腑之时,气血抗邪有力,此时脉偏阳性,即偏浮、大、数、动、滑。内伤病,五脏受伤,则脉偏沉、迟、弱、弦、细。

问曰:脉有阴阳,何谓也?答曰:凡脉大浮数动滑,此名阳也;脉沉涩弱弦微,此名阴也。凡阴病见阳脉者生,阳病见阴脉者死。

《伤寒论讲解-辨脉法-单元1》

寸口脉,浮为在表,沉为在里,数为在腑,迟为在脏;假令脉迟,此为在脏也。

《伤寒论讲解-平脉法-单元3》

问曰:何以知乘府?何以知乘脏?师曰:诸阳浮数,为乘府;诸阴迟涩,为乘脏也。

《伤寒论讲解-平脉法-单元7》

以上是一些标准情况。现实中,实际病情就要复杂的多。比如其人有发热、怕冷等外感症状,本应脉浮,但其脉象却沉。说明其虽有外感,但是气血却未能波动于表抗邪,里部脏腑自然是有问题的。

少阴病,始得之,反发热,脉沉者,麻黄细辛附子汤主之。 [301]

《伤寒论讲解-31条》

再或者,外感时,虽有脉浮之位置阳性表现,却也有脉迟之频率阴性表现。说明肌表虽汇集有宗气、营气,但是阳气不足。汗出需要肌表的阴阳气血皆足,少一个要素都不能正常出汗。此时肌表缺少阳气,汗欲出不出,会有身痒的表现。

脉浮而迟,面热赤而战惕者,六七日当汗出而解,反发热者差迟。迟为无阳,不能作汗,其身必痒也。

《伤寒论讲解-辨脉法-单元3》

5、总结

本章首先介绍了脉的基础知识,比如脉位与人体部位的对应关系,脉的各维度与人体气血阴阳的对应关系等等。

在此基础上,要理解基准平脉与阴阳平脉的概念。基准平脉是指阴阳气血在全身内外均衡分布的脉象。阴阳平脉是包括时间波动和空间差异的正常脉象。

理解了平脉,才能理解病脉。病脉就是偏离平脉的情况。偏离情况各有不同,有的是整体偏离,有的是局部偏离;有的是远离基准脉,有的是虽在基准脉的常规变化范围之内,但不在其时或者不在其位。

下一章我们专谈病脉,有更详细的介绍。